秋风习习,阴雨绵绵,生物教研组牵手活动在10月17日如期展开。

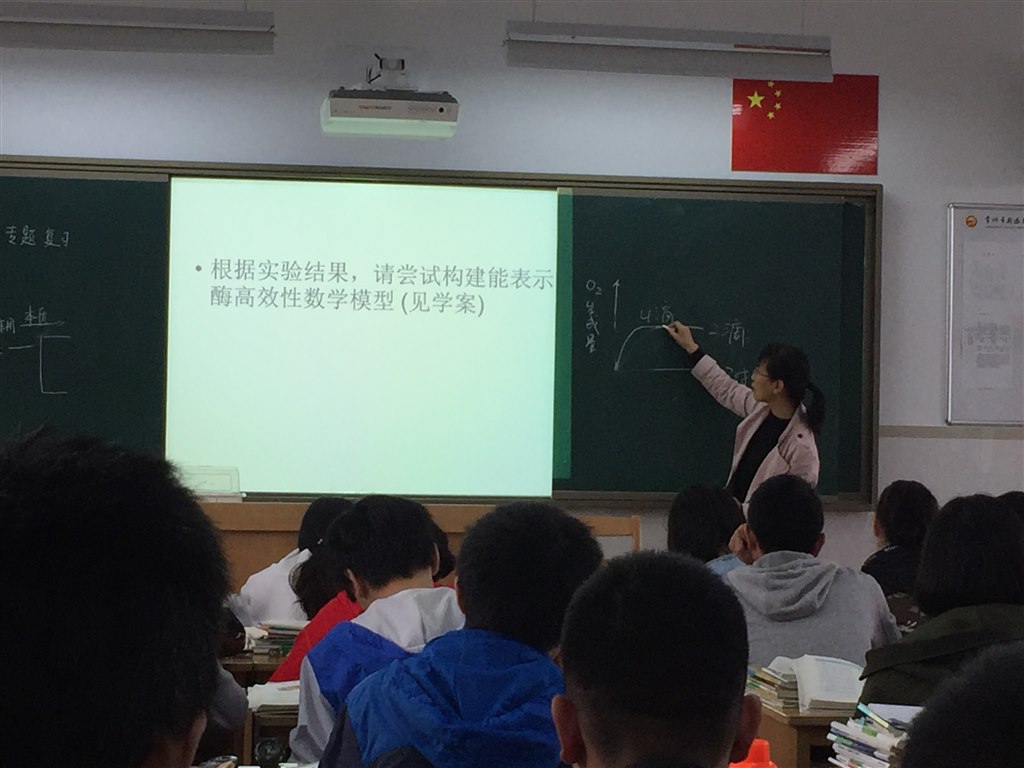

“要十斤精肉,切做臊子,不要见半点肥的在上面;再要十斤都是肥的,不要见些精的在上面,也要切做臊子……”陆小琴老师利用《水浒传》中鲁智深拳打镇关西的片段引出复习的主题——酶。围绕着酶的相关概念等基础知识展开第一个板块的复习,通过阅读教材、齐读概念、填表格、识图像等过程复习旧知,构建知识网络;利用一系列判断题及举例,辨析、巩固概念。第二板块:酶的相关实验。利用“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验,明确实验设计的原则及相关变量的设置要求,接下来,学生通过设计“探究酶的特性”的实验巩固相关原则。第三板块:相关曲线图。学生尝试构建酶的高效性等相关数学模型,总结影响化学反应速率的因素;并将曲线进行分类比较。陆老师与学生之间的互动充分、有效,学生的语言表述、学习方法得到了充分的指导;通过三个板块的复习,学生逐渐建立并完善关于酶的知识体系,便于日后信息的提取与运用。

课后,生物组全体成员齐聚生物学科教室,在评课之后,特级教师朱俊老师以她的专业成长经历,为我们分享了一场的“接地气”的讲座:积累与成长——教学论文写作指导。

首先,朱老师指出教师专业发展的“三专”模式:专业写作——站在自己的肩膀上攀升,专业交往——站在同行的肩膀上飞翔,专业阅读——站在大师的肩膀上前行。而核心依旧是课堂教学能力,所以优秀教师依然要站稳、站好、战靓讲台,永远不要放弃对课堂的研究和思考;撰写论文是对教学的一种反思和提炼,是促进教师的专业发展和提高科研能力的必由之路。

朱老师根据自己的写作经验,将教学论文分成三种类型:教学设计类、教学经验归纳总结类、理性总结验证反思类。每种类型结合具体的论文实例详细介绍了论文的板块组成,传授论文写作经验。

论文的写作离不开日常教学片段的积累与反思,最后,朱老师督促组内青年教师要多思考、多阅读、多动笔;从积累教学片段开始。

教师专业发展是功到自然成的过程,脚踏实地的自我认识与自我努力的过程。 让读书成为一种必然选择,让写作成为一种欲望与习惯,让积累成为生命的一部分,让平时的教学处于一种研究状态。

(撰写:张阳阳 摄影:张阳阳 审核:莫文晓)