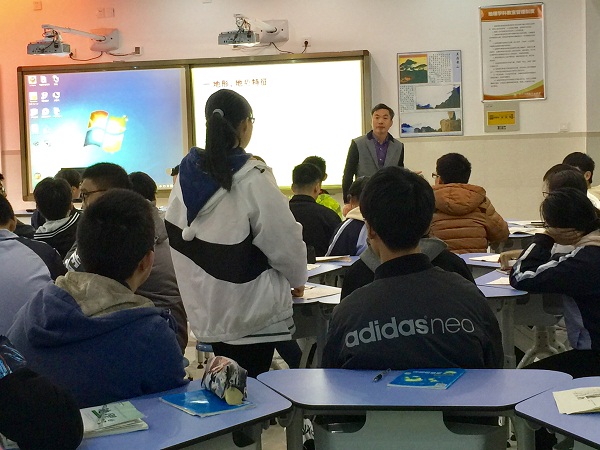

11月21日上午第三节课,地理教研组在地理教室开设了一节精彩的公开课——《中国的地形》。虽冬雨绵绵,但学生热情不减,此次上课的老师就是大家熟知的“上知天文,下知地理”的焦教授,其丰富的教学经验、独特的教学魅力也吸引了生物组的两位张老师,跟随焦老师,走进名山大川,感受美丽中国。

一、现代化的地理教室:高大上

哇!哇!哇!让学生惊叹不已的到底是什么呢?让我们走进地理教室,一探究竟。

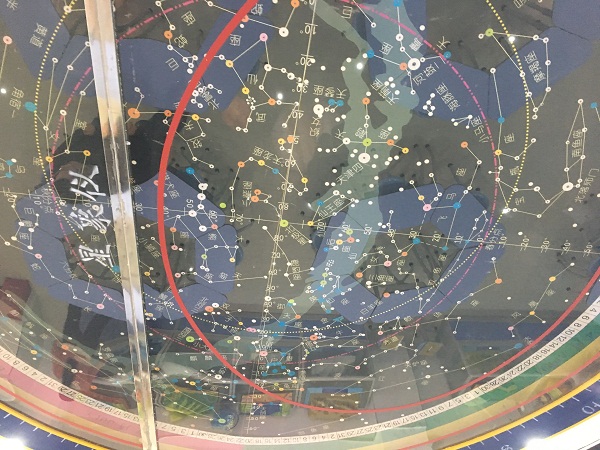

整面墙的曲面屏,效果堪比IMAX;两块随意切换的电子投影,让教学更自如;八大行星运动模型、头顶的星象仪,带学生领略浩瀚无垠的宇宙;地球的运动,让学生直观感受四季交替,年复一年;世界时区换算图,使得地方时更加真实可感;喀斯特地貌、海蚀地貌、河流地貌、褶皱断层模型等等,在小小的模型中感悟形态各异的地表形态,体悟大自然的鬼斧神工。四周挂有世界地图、中国行政区划图、中国地形图、中国气候类型图,让学生从各领域、多层次了解中国地理……当然地理教室还有很多功能等待解锁,同时激发学生对于地理学习和探究的热情。

二、妙趣横生的课堂:有才华

伴随着悠扬的音乐,曲面屏播放《美丽中国》的纪录片,开始了中国地形的教学;以中国地形、地势特征为切入点,明确了地形、地势、山区等相关概念,引入了中国地形中重要的组成部分——山脉这一主题。从三级阶梯划分到各阶梯包含的地形单元;从山脉分布、山脉走向,到其对于我国生产生活的影响。通过提问、合作探究等形式,调动学生的思维和积极性,拓展地形、地势对于我们生产生活的更广泛、深刻的影响,对于学生的回答,进行鼓励和评价,体现学生的主动性与参与度。对于名山大川的地理位置,从行政区划的角度进行明确定位,提高学生对山脉的地理位置把握的精准,对于各山脉的讲解,焦老师从旅游地理中的五岳、四大佛教名山、四大道教名山等丰富的知识储备,给学生展开了别开生面的补充和拓展;同时焦老师讲授中涉及历史、语文、数学等多学科的与山脉的相关知识,体现了多学科融合的教学理念。最后,通过高考真题,联系所学知识进行理解运用,体现知识的迁移和延伸,明晰学生的解题思路,增强学生的解题能力。

如果非得用文字来评价焦老师本节课的教学,那就是才华横溢、妙趣横生,凸显焦老师丰富的学科专业知识。

二、踊跃发言的评课:收获多

焦老师分享其开课设想,学生初中对于中国地形的学习较为琐碎,中国地形内容丰富,本节课重点讲解中国的地形、地势特点和山脉分布,通过读图、填表、填图等环节,培养学生区域认知能力,做到脑中有图。教研组积极评课,一致认为,听焦老师的课堂是一种享受,信息丰富、知识面广,是一场知识的盛宴;利用地理教室,体现现代化的地理教学理念,将现代化设备与传统的地理知识有机结合,实现地理知识的融汇贯通。内容丰富,备课充分、学案、教学设计明晰,激发学生逆向思维、发散思维,调动学生思考的主动性。大量使用地形图、景观图,树立学生空间思维,体现地理性。讲练结合,细致进行解题方法指导,直击高考,针对性强。同时提出建议,可以让学生带着问题看视频,更有目的性。